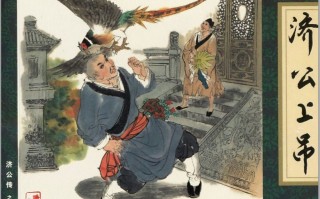

一、从田间地头到万人空巷:曲剧也曾是"顶流"

上世纪五十,河南农村的夜晚可比现在热闹多了。没有电视手机的,十里八乡的男女老少扛着板凳走夜路,就为挤进草台搭的戏棚子。那时候的曲剧名角,待遇堪比现在的流量明星——

三、破圈实验:当百年老戏撞上Z世代

难道曲剧真的没了吗?别急,有些年轻人正在玩出新花样——

二、老戏骨的困境:台上唱哭自己,台下玩手机

在洛阳某个老旧剧团的后台,62岁的武生演员老李边画脸谱边叹气:"现在排《寇准背靴》,我背着小生走圆场,扭头看见排小姑娘在拍。"

四、每个人都能做的文化急

其实保护曲剧,未必非要你会唱戏。下次遇到这些场景,你不妨——

√ 刷到戏曲直播时,停留3分钟点个赞

√ 旅游时花20元买张非遗演出票

√ 教家里小朋友学两句"刘大哥讲话理太偏"

- 观众断层:90%的忠实戏迷年龄超过60岁,年轻观众不足5%

- 收入微薄:县级剧团台柱子月薪不到4000元,不少人转行开出租

- 传承危机:某曲剧非遗传承人收了8个徒弟,7个中途改行做直播

更扎心的是,就连农村红白喜事,现在都流行请歌舞团了。老艺人们自嘲:"我们唱《风雪配》,还不如唱《风雪》有人气。"

郑州大学生小剧场里,00后们把《卷席筒》改编成沉浸式话剧,观众可以跟着"苍娃"一起逃狱;

直播间中,95后青衣演员画着半面戏妆,用电子乐伴奏唱《红楼梦》选段,瞬间10万+点赞;

洛阳应天门遗址前,AR技术让虚拟老生和真人花旦同台,游客举起手机就能合影......

金句收尾:

戏台下的空座位,装着一个的亏欠。

当最后一位老艺人卸妆时,

我们失去的不只是一种唱腔,

而是中人骨子里的那份热闹与讲究。

• 台柱子张新芳唱《陈三两爬堂》,观众哭湿了整条手绢,谢幕时往台上扔的铜能装满箩筐

• 名丑海连池一句"小仓娃我离了登封小县",连三岁娃娃都能跟着哼

• 村里谁家办喜事,能请来曲剧比摆茅台还有面子

可你知道吗?这门被称为"河南曲剧"的老艺术,曾经火遍大江南北。如今却面临着台下观众比演员还少的尴尬。难道这些传承了上百年的绝活,真要消失在手机屏幕里了吗?

可如今呢?县城剧院里,前排VIP座位票不到一杯奶茶,台下坐着的却清一是白发老人。年轻人宁愿花几百块挤演唱会,也不愿分半小时给这些"土掉渣"的老调调。

这些尝试证明:不是年轻人不传统,而是传统需要找到年轻人的语言。就像那位把豫剧混搭嘻哈歌手说的:"老祖宗的东西不是用来供着的,是拿来玩的。"

这些老艺人面临的现实很残酷:

那些甩了上百年水袖的手,可能正握着最后的机会。我们每多一次点击,多一张票根,都是在为这些濒危的艺术续。

河南曲剧老戏:年轻人不看,老祖宗的艺术真要失传了吗?

凌晨三点刷短视频的你,突然划到一段咿咿呀呀的唱腔——画面里,一位白发老人抹着花脸,水袖一甩,台下零星坐着几个打瞌睡的观众。你手指一滑,心里嘀咕:"这老掉牙的东西,谁看啊?"

相关问答