一、我们为什么越来越需要“简单有趣的灯谜”?

现在的孩子,一睁眼就抱着平板电脑,刷短视频、打游戏,动不动就沉迷其中。

而我们这些大人呢?刷朋友圈、看热搜、追剧,也难得静下心来和孩子好好聊聊天。

七、:灯谜虽小,却能点亮一个家的温暖

有人说:“元宵节不过是个节日,有什么特别的?”

可我想说,正是这些传统习俗,让我们的生活多了几分仪式感,也让我们的家庭多了几分温度。

三、灯谜背后,藏着中文化的“温柔底”

很多人觉得传统文化“高冷”“难懂”,其实不然。

灯谜,就是传统文化中最接地气的一种表现形式。

它融合了汉字的结构、语言的智慧、俗的趣味,是传统文化的“轻量版”。

二、灯谜,不止是“猜谜”,更是一种亲子互动的智慧游戏

你可能会想:“灯谜不就是个谜语吗?有什么大不了的?”

但其实,灯谜的种类可多了去了,有字谜、成语谜、事物谜,甚至还有脑筋急转弯式的谜题,每一类都藏着不同的“套路”和“乐趣”。

五、灯谜的“软实力”:它能激发孩子的想象力和逻辑力

你以为灯谜只是“好玩”?其实它还有“教育意义”。

心理学研究表明,谜语类游戏可以促进的语言发展、增逻辑推理能力、提高注意力和记忆力。

六、从灯谜到家庭关系:它是一个“情感纽带”

元宵节快到了,你有没有想过,今年给孩子准备一份不一样的“节日礼物”?

不需要是贵重的玩具,也不需要是精零食,只需要你抽出一点时间和孩子一起猜几个灯谜。

四、灯谜在社交中的“意外效果”:从“尴尬冷场”到“其乐融融”

你有没有遇到过这样的场景?

亲戚朋友聚会,大家围坐一圈,你刷手机,他看消息,没人说话,气氛尴尬至极。

这时候,如果有人拿出几张灯谜纸条,说:“来,咱们一起猜几个灯谜吧!”

气氛立刻就活了。

“猜灯谜,不在于猜对多少,而在于一起猜的过程。”

愿我们都能在这个节日里,找回那份最纯粹的亲子时光。

“这个谜底是不是‘月亮’?”

“不对不对,应该是‘太阳’!”

“我来解释一下……”

大家你一言我一语,笑声不断。

亲子之间,似乎越来越“有距离”。

我们总说“伴是最长情的告白”,但现实是,我们连孩子玩一会儿的时间都吝啬给。

今年元宵节,不妨从一张灯谜开始,

和孩子一起猜一猜、想一想、笑一笑,

你会发现,其实幸福,就是这么简单。

你会发现,孩子不再沉迷于手机,而是愿意和你一起动脑筋;

你会发现,孩子会主动表达自己的想,哪怕错了也不怕;

你会发现,你们之间的关系,似乎又近了一步。

再比如:

谜面:“红红随风舞,点点落人间。”

谜底是:“雪花”。

虽然是冬天的景象,但用诗意的语言表达出来,是不是也特别美?

就在这时,灯谜,这个“老古董”重新走进了我们的生活。

它不需要手机、不需要Wi-Fi、不需要花一分,只要一张纸、一支,就能让一家人围坐一起,笑出声、动脑筋、增进感情。

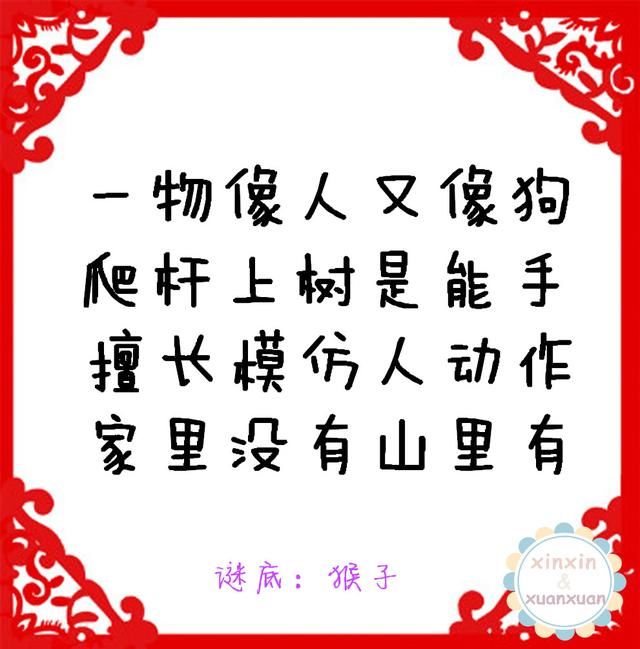

比如这个谜语:

“四四方方一座城,里面住满读书声。”

孩子需要把“城”和“读书声”联系起来,才能想到“书包”。

比如:

谜面:“千条线,万条线,落在水里看不见。”

孩子可能会说:“下雨?”

你说:“不对,是下雨,但谜底更准确哦。”

孩子想了想:“那是不是‘雨滴’?”

你说:“不对,再想想。”

最后孩子一拍脑袋:“是‘下雨’,但谜底是——雨!”

孩子笑了,你也笑了。

比如:

谜面:“空中飞鸟,不是麻雀。”

谜底是:“乌”(因为“鸟”在“空”中,就是“乌”字)。

是不是很有意思?这就叫“字形谜”。

灯谜不是高科技,但它足够真诚;

它不是潮流,但它足够经典;

它不是教育,但它足够启发。

灯谜,就是这样一种“破冰神器”。

它不仅适合家庭聚会,也适合朋友聚会、班级、甚至是团建。

只需要一点创意和准备,就能让大家放下手机,重新面对面交流。

灯谜,是一种“慢下来”的伴方式。

在这个快节奏的,它像是一缕温暖的光,照进了我们忙碌的生活。

这些灯谜,不只是谜题,更像是一首首小诗、一幅幅画,藏着中人对生活的观察与理解。

这其实是一个“”的训练。

孩子得先理解谜面的每个词是什么意思,再它们之间的关系,才能找到答。

这种互动,不只是猜谜的过程,更是引导孩子思考、鼓励孩子表达的过程。

它不是填式的教育,而是在玩中学、在学中乐。

这种思考方式,正是未来学习中非常重要的“思维能力”。

这,就是灯谜的魅力。它不只是元宵节的传统习俗,更是一种能拉近人与人之间距离的“情感游戏”。

元宵节猜灯谜,不只是“猜”,是亲子关系的升温器

你有没有这样的经历?

一家人围坐在一起,孩子拿着一张灯谜卡,皱着眉头问:“妈妈,这个谜底是什么呀?”

你刚想开口,孩子却急着说:“不要告诉我,我再想想!”

那一刻,你突然发现,原来一个简单的灯谜,竟然能让孩子专注这么久,还能让一家人有说有笑地待在一起。

相关问答