一、秦腔,不只是“吼”出来的声音

秦腔,是中最古老的戏曲剧种之一,起源于西周,成熟于秦汉,兴盛于唐宋,流传至今。它不是“吼”,而是一种深沉的情感表达,是土高原上人们用声音讲述生活、宣泄情绪、传承文化的独特方式。

三、为什么现在的年轻人听不懂秦腔了?

有人说,秦腔太“老土”,听不懂,看不懂。

其实不是听不懂,而是我们太浮躁,太急于求成,忘了静下心来去感受一种声音背后的情感与力量。

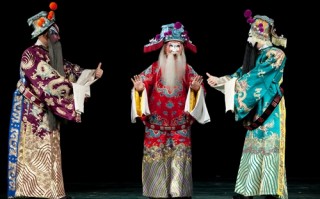

二、秦腔名家演唱会:一场穿越时空的对话

你有没有看过一场真正的秦腔演唱会?

不是在电视里,不是在短视频里,而是在现场,那种锣鼓震天、唱腔铿锵的氛围中,你会真切地感受到一种久的震撼。

五、秦腔不老,只等你来听

在这个短视频为王的,我们似乎习惯了“三秒不精就划走”的节奏。

但有些东西,值得我们慢下来去听,去品,去体会。

四、秦腔,其实可以很“酷”

你以为秦腔只能在庙会、红白喜事上听见?

那你一定没见过现在的秦腔舞台。

“吼”声虽远,余音未散。

秦腔,不只是陕西的,它是中华文化的根脉之一;

秦腔,不只是老年人的,它也可以是年轻人的热;

秦腔,不只是舞台上的,它更是我们心中那份对家、对土地、对历史的深情。

他们在台上一站,仿佛不再是表演,而是在用生讲述历史,用声音唤醒沉睡的文化。

他们的唱腔里有故事——

有忠臣报的悲壮,有才子佳人的缠绵,有市百姓的辛酸,也有英雄末路的叹息。

可你有没有想过,为什么在陕西、甘肃一带,无论男女老少,只要锣鼓一响,唱声一起,人们的眼神就会突然亮起来?

这,就是秦腔的魅力。

在快节奏、信息的,我们习惯了碎片化的娱乐,却也逐渐失去了那种真正能打动心灵的艺术。

而秦腔,这个传承千年的声音,正悄悄地被遗忘在角落里。

如果你愿意,不妨找个机会,去听一场秦腔演唱会。

也许你会哭,也许你会笑,也许你会想起很多事,也许你会突然明白:

原来,有些声音,是可以穿越千年的。

它不像昆曲那般婉转柔美,也不像京剧那般华丽讲究,它更像是陕北汉子在地里耕作时的一声呐喊,是母亲在窑洞前望着远方时的一段低吟。

它不需要你懂很多戏曲知识,它只需要你愿意静下心来,听一段戏,看一场演出,感受一次灵魂的震颤。

就像西安的街头,有人穿着汉服街舞,有人用唱秦腔,有人在直播间里讲秦腔故事。

这,就是文化的“再生”。

愿你我,都不忘那声来自土地的呼唤。

我们不需要让秦腔变成流行音乐,但我们可以通过新的方式,让更多人愿意走近它、了解它、上它。

我们的生活节奏太快了,快到连一部电影都要倍速播放,快到连一首慢歌都显得“冗长”。

而秦腔,恰恰需要的是耐心,是静心,是一点一点地去听、去品、去感受。

更现实的问题是——

年轻人接触秦腔的机会越来越少。

学校没有系统教授,媒体很少宣传,甚至连老一辈人也不再刻意传承。

有人说,秦腔是“土”的,可正是这份“土”,才让它如此接地气,如此真实。

秦腔,不是为了迎合谁才存在,它是这片土地上的人们,用声音写下的生活日记,是他们用情感雕刻的文化丰碑。

越来越多的年轻演员开始尝试将秦腔与音乐融合,有的加入电子元素,有的结合说唱节奏,甚至还有跨界合作,让传统与在舞台上碰撞出新的火花。

这不是“背叛传统”,而是让传统“活”下去的方式。

这不是秦腔的错,是我们的生活变了。

但变的只是形式,不是情感。

那些秦腔名家,他们不是流量明星,却拥有最忠实的观众;他们不是青春偶像,却能用一嗓子唱哭全场。

秦腔不老,余音绕梁:一场穿越千年的灵魂呐喊

你有多久没有为一段声音动容了?

不是短视频里的“卡点神曲”,也不是耳机里循环的流行音乐,而是一种从土地深处传来的呐喊,一种穿透岁月、直击人心的古老旋律。

相关问答