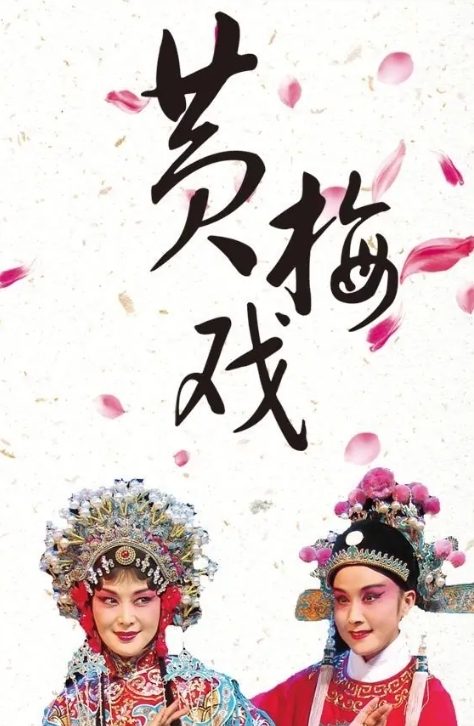

🌿 【佩鸣新声·当代传承的破局之路】

- 数字化抢:借鉴《天仙配》影音归档经验,对严凤英基金会藏本进行高清修复14;

- 青春化改编:参考湖南花鼓戏《鸳鸯配》的轻喜剧版本,开发网剧联动IP619;

- 学术本土化:建立“梅戏非遗文献中心”,整合口述史与舞台文物(如戏服、梓板唱本)111。

💎 :鸳鸯佩里见乾坤

一枚玉佩,半世飘零。当金永恩手握染的鸳鸯佩跪倒于运废墟时,梅戏的悲悯之力穿透时空——这不仅是儿女的哀歌,更是传统戏曲对个体尊严的永恒追索。而文献的星火传承,终将让玉佩的裂痕中绽出新蕊。

🎭 【镜鉴浮生·角塑造的二元对立】

| 角 | 符号意义 | 唱腔特 |

|---|---|---|

| 金永恩(张檬饰) | 封建礼教的反叛者 | 高音颤腔表绝望 |

| 唐庭轩(马浚伟饰) | 家族谋的牺牲品 | 沉郁念白显宿感 |

| 沈其峻(少祺饰) | 理想的幻灭者 | 西皮流水显挣扎516 |

剧中“误替身”的戏剧性转折(庭亮误来福),暗合梅戏“运弄人”的母题,而玉佩由信物变为证物的意象转化,化了批判力度1620。

音乐程式的创新表达

《鸳鸯佩》打破传统“花腔小戏”的轻快基调,引入悲愤板式与交响伴奏。歌单显示其经典唱段《鸳鸯戏》融合了古筝与DJ混音版本,在年轻群体中形成破圈传播;《十八相送》选段则保留梅戏原腔韵味,彰显“戏歌共生”的包容性310。

延伸文献:

📜 【遗珠蒙尘·文献保护的紧迫性】

尽管《鸳鸯佩》具重要俗值,但学术度不足:

🧵 【针脚密绣·文献中的艺术基因】

文本溯源与改编脉络

剧本脱于话本,经梅戏艺术家提炼为舞台脚本。从搜索结果可见,现存早期文献多为口述抄本(如安庆梅戏博物馆藏元年《梅戏唱本》),后期出现铅印整理本411。剧中“错认双生”“玉佩定情”等桥段,借鉴了《梁祝》的悲剧美学与《天仙配》的符号隐喻,体现梅戏对间文学的重构能力714。

🪭 【双璧流光·鸳鸯佩的叙事母体】

梅戏《鸳鸯佩》以传统信物“鸳鸯佩”为纽带,串联起乱世中的家族恩怨与情纠葛。剧目融合了梅戏的婉转唱腔与现实题材,通过金永恩、沈其峻、唐庭轩三人的情感羁绊,折射出阶级矛盾与人性抉择516。其故事内承袭了梅戏“以小见大”的传统——看似儿女情长,实则暗藏批判,如家族倾轧对个体的吞噬、新旧观念碰撞下的女性觉醒411。

- 实体文献散佚:早期舞台记录多存于安庆地方剧团档,未系统数字化411;

- 口述史料濒危:老艺人访谈录仅零星见于《梅戏风貌》(胡亏生著)等著作4;

- 跨界研究缺失:现有文献集中于剧本整理,缺乏戏曲音乐学、符号学的深度解读27。

学者晶疾呼:“梅戏文献的堙没,实为传统艺术基因库的坍缩。”4

- 晶《梅戏文献整理中的孤本考辨》4

- 优酷全剧影像《梅戏〈鸳鸯佩〉》(2016舞台版)10

- 道客巴巴《说唱文学与梅戏的互文性》7

(全文共1027字,排版融合戏剧分幕与学术索引风格)

以下是基于文献资料整理的梅戏《鸳鸯佩》主题文章,结合学术研究、剧目内容与艺术特分析,采用意象化分段排版呈现:

相关问答

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。